有这样一支年轻而充满力量的“孔雀蓝”队伍——空军装备部某军事代表室质量监督团队。他们在交付合格武器装备的战场上,精准洞察装备质量的每一处细节,以专业与执着守护着装备质量生命线。

陈墨涵——

严寒中坚守的使命担当

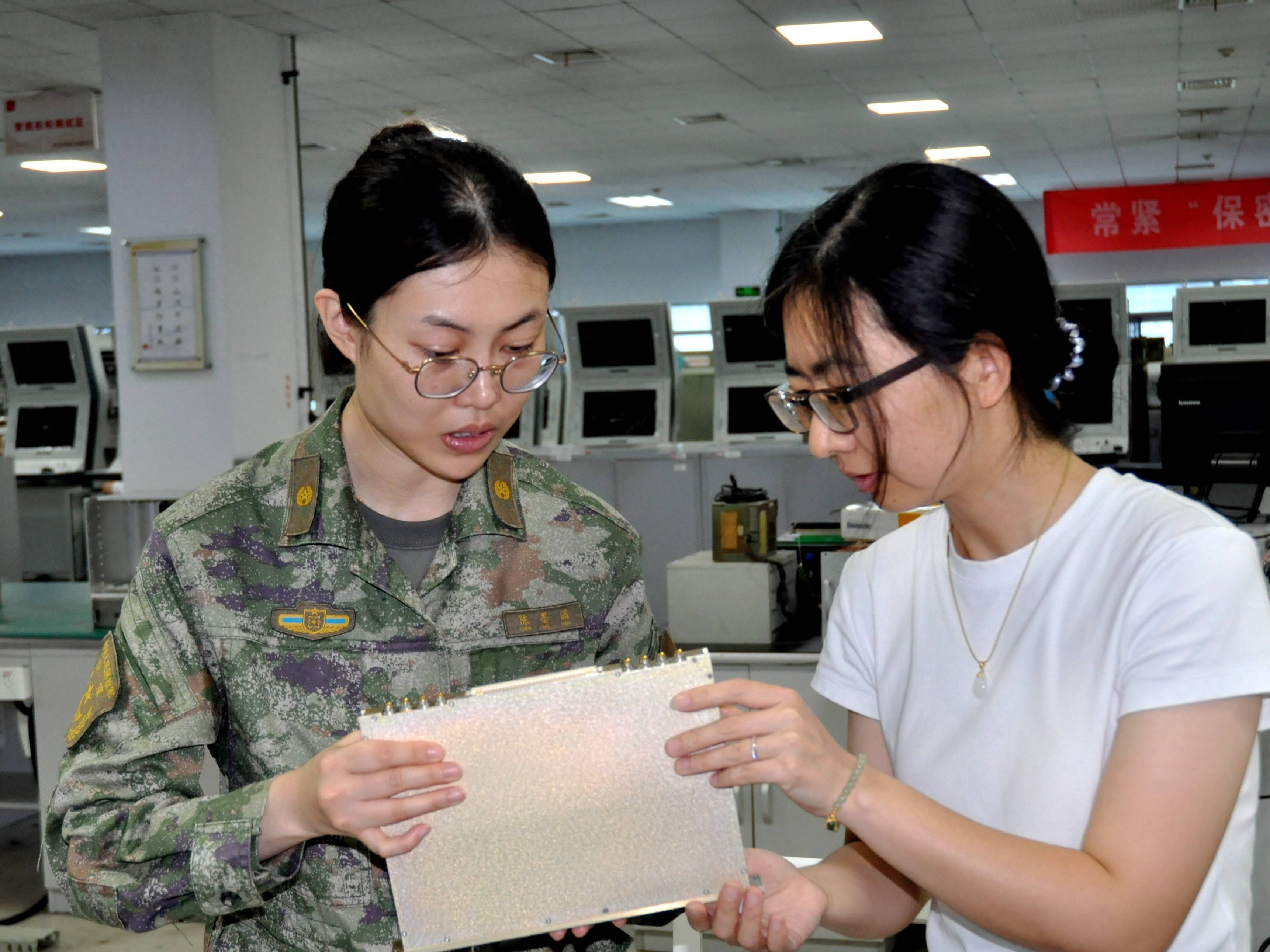

陈墨涵检查某型产品

西北大漠,沙砾掠过棘草丛,-30℃的极寒气温里,雷达的金属外壳泛着冰冷的光泽。

陈墨涵已经在这片严寒的阵地度过了整整五天。第三日鉴定试验结束前,她照例检查测试区。手指抚过齿轮箱时,突然触到潮湿的沙粒,“不好,融雪渗进了密封层,齿轮间的薄冰会导致雷达天线转动缓慢,鉴定试验无法按期正常开展。”

面对突发故障,陈墨涵立即督促有关人员制定措施,将质量问题归零。为了避免再次出现故障,陈墨涵抱着便携式工控机,将300多组试验数据反复检查筛选,不放过任何一个异常数据。

白昼与黑夜在忙碌中悄然交替。这次故障导致试验进度比原计划晚了1天。为了抢回时间,白天,她紧盯试验进程,详细记录每一组数据;深夜,她裹着军大衣与设计总师、用装部队进行沟通,在草稿纸上反复演算。一次次尝试,一次次失败,在第七次推翻方案后,她终于眼前一亮,指着屏幕兴奋地说:“调整测试顺序,我们能抢出时间!”

当雷达完成最后一轮扫描,天边已泛起微光。经过连夜奋战,最终鉴定试验比原计划提前15个小时完成。

远处,棘草在寒风中摇曳,见证陈墨涵与时间赛跑、与故障较量,也见证着这位“95后”文职人员的成长与担当。

陈学锋——

与风沙抗争 与问题较劲

陈学锋验收某型设备

大漠深处,狂风裹挟着黄沙肆意呼啸。专注地将最后一行代码输入检测仪后,陈学锋摘下眼镜,揉了揉酸胀的太阳穴,这是他在试验场度过的第22个忙碌的夜晚。

某次执行重大试验任务时,漫天风沙吹得人睁不开眼。陈学锋跟着承制单位人员,一遍又一遍地巡查装备,时刻紧盯各项参数。到了晚上,回到简陋的住所,他将当天发现的异常参数一一比对,仔细查找原因。

“显示器怎么突然闪屏了?”一次,陈学锋偶然发现装备异常,承制单位的技术人员赶来查看时,异常情况却难重现。“再小的问题,视而不见都可能酿成严重后果。”为了捕捉问题,他联合部队官兵、装备承制单位人员,不间断观察装备显示器并录像,熬了两个通宵之后,在第三天捕捉到显示器闪烁的瞬间。“终于逮到了问题,这次决不能放过它。”陈学锋立即将问题上报,经过深入分析,最终找到了问题的根源。

任务结束那晚,陈学锋独自坐在沙丘上,回想起试验时的种种场景,师父的话在耳边响起:“做事儿要像戈壁红柳,耐得住寂寞才能扎得下深根。”陈学锋暗暗发誓,要在质量把关工作中发挥更大的作用。

王诗惠——

风雨中的成长蜕变

雨越下越大,袭来阵阵凉意。在试验场某型雷达装备前,王诗惠正在认真巡检,这已经是她连续两个月蹲守在试验场。此次任务中,她提出的23项软件设计问题,全部被装备承制单位采纳改进,有力保障了试验任务的顺利进行,得到部队官兵的一致好评。

然而,这位一直在大城市生活学习的姑娘,面对外场的艰苦环境,也曾有过动摇。执行任务时,常常需要机动数千公里,住帐篷、吃干粮是家常便饭;任务地域夏天气温高达50℃,冬季气温低至-20℃,一年四季风沙肆虐;有时偶遇外场停水停电,在近40℃的高温天气里,连洗头洗澡都成了奢望……巨大的现实落差,让她心生退缩。

这时,扎根外场10多年的一位军代表语重心长地对她说:“岗位是平凡的,但想要干出不平凡,还需要多想一步、多走一步。苦地方、累地方,正是咱们报国的好地方。”

前辈们的坚守与奋斗,深深感染着王诗惠。荒漠、石滩、湿地、芦苇荡里,这位爱笑的姑娘和伙伴们携手奋斗,战胜严寒酷暑,一步步向着目标坚定迈进。

功夫不负有心人,王诗惠很快成长为团队骨干,在装备试验软件监督领域取得了多项成果。

当她敲下最后一行文字,往后仰了仰脖子,挂钟的时针早已跨过午夜12点。此时的她,刚刚完成装备试验软件监督指南的第5版更新,将自己的经验与积累记录成一行行脚踏实地的文字。

这支“孔雀蓝”团队,用青春和热血,在装备质量监督的岗位上,书写着属于他们的精彩篇章。

责任编辑:陈燕

来源:解放军报客户端

富才配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。